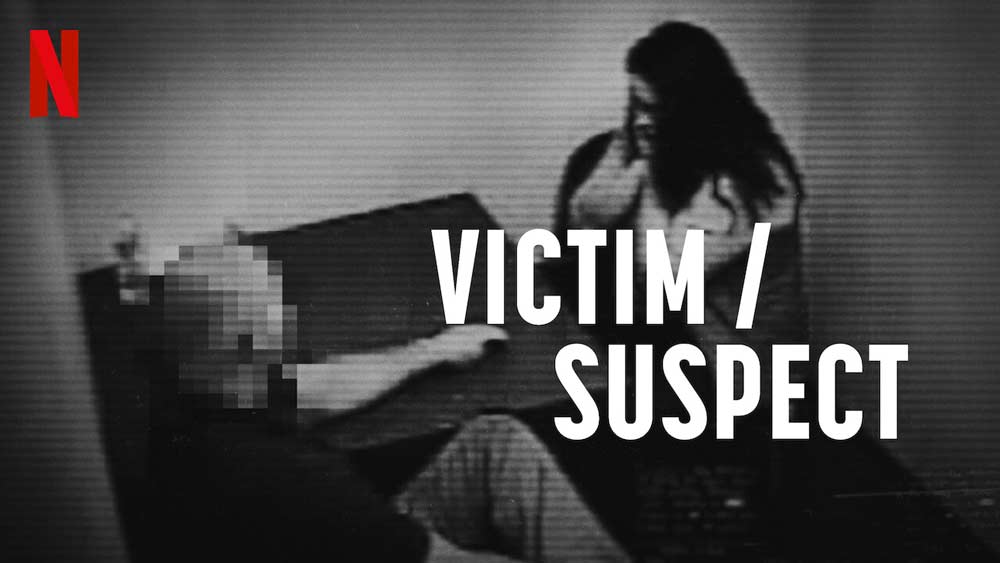

案情簡介

使用AI生成照片?

本案主角Jennifer Pan,越南裔。父母對她管教嚴格,希望她能成為藥劑師,光耀門楣。不過,Jennifer並不喜歡父母的束縛,有自己的想法,以及需要情感支持。她曾和同為亞裔的Daniel Wong交往,但被父母反對,迫不得已分手。可是Jennifer命沒有放棄,仍私下與Daniel往來。

Jennifer明顯不熱衷於學業,遭到退學。不過她仍偽造成績單與畢業證書,順利瞞過父母。最後,為了能和Daniel在一起,她不惜買兇弒親,再假裝成受害者。但此技倆還是被警方識破,涉案者皆被逮捕判刑。

評價心得

我之前曾在《X調查》中看過此案,因此於Netflix瀏覽到《雙面女弒親案》時,確實不感興趣。不過,另一部紀錄片《潛艇殺人事件》給我的經驗是,同一案件,會因敘事方法、素材不同,而有多樣呈現。因此我還是決定觀看此片,期待會有不同的啟發。畢竟,YT上的犯罪頻道,多半屬「解說式」;而正式記錄片,因涉及了實際採訪,屬「參與式」;兩方差異,或能帶給觀影者不同感受。

閱讀全文〈Netflix紀錄片《雙面女弒親案》影評心得:稍微沉悶但仍具可看性〉